2025年7月13日(日)に1級電気工事施工管理技士(一次検定)の試験を受けてきました!

勉強の過程をお届けできず申し訳ありません、、

後日、勉強方法や勉強時間、使った参考書などをまとめ発信したいと思います!

殴り書きですが、受験の体験記として感想を書いていきたいと思います。

これから1級電気工事施工管理技術検定を受ける方、

資格を取得してキャリアアップを目指したい方などはぜひ参考にしてください。

↓筆者の自己紹介記事です。私が何者か、よろしければご覧ください。

目次

試験概要

■試験日:2025年7月13日(日)

・AM試験:10:15~12:45(2時間30分)

・PM試験:14:15~16:15(2時間)

■試験:令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定

■試験地:名古屋(名古屋学院大学 名古屋キャンパスしろとり 曙館)

■試験形式:マーク式

今回、初めての受験でした。

今年度は一次検定のみの受験で『1級電気工事施工管理技士"補"』の取得を目指します!

令和6年度より一次検定の合格で『一級電気工事施工管理技士補』の取得ができるようになりました

試験を受けてみて

試験の難易度は例年程度だと感じました。

出題も過去問をしっかり勉強していれば合格点に届くことは十分に可能でした。

受験者の男女比は『男性:女性=9:1』くらいでした。(女性は1もいないくらいかも)

年齢は20代~50代まで幅広い年齢層でした。(特に20~30代が多い印象)

給与や役職のステップアップを狙って受験をしている方が多いのでしょう。

試験の流れや雰囲気は他の一般的な資格試験とほとんど変わりありません。

試験開始30分前には試験会場に入室し、待機します。

その後、試験問題の配布・説明があり、試験開始の流れとなります。

途中退出について

AM試験、PM試験ともに試験開始1時間後より途中退出が可能です。

ただし、試験終了10分前からは途中退出不可となります。

今回の受験では、

AM試験は試験時間が2時間30分ありますが、開始1時間後に途中退出しました。

PM試験は試験時間が2時間ありますが、こちらも開始一時間後に途中退出しました。

途中退出した場合は、試験問題を持ち帰ることができません。

試験後に自己採点をしたい方、記念に試験問題を持ち帰りたい方は、試験終了まで在室していましょう。

私は問題を早めに解ききってしまい、試験終了まで1時間~1時間半を試験室内に拘束されるのが

苦痛だったため、試験問題を回収するのを諦めて途中退出しました。

後になって自己採点ができないのが少しもどかしくなりましたが・・・

途中退出をしても点数が上がるわけではありません。

途中退出にこだわらず、間違いやマークミスが無いかしっかり確認をしましょう!

試験会場の防寒対策について

私が受験したのは真夏でしたが、冷房の風が直接当たる席だったため、かなり寒かったです。

私の後ろの席の方(女性)も試験官に「寒いから席を変えてほしい」と言っていましたが、席の変更は不可と回答されていました。

受験票の”試験会場における注意”の箇所に『冷暖房の風が直接当たる場合がありますので温度調整のきく服装でご来場ください。』と記載がありましたが、まさにその通りでした。

以前に、消防設備士の試験を受けた際は冬でしたが、逆に部屋の暖房が暑すぎて気分が悪くなりそうになった経験もあります。

試験時期が夏・冬限らず、脱ぎ着ができる服装で試験に臨みましょう。

席によっては、空調の風が直接来て試験に集中できないほど寒い・暑い場合があります。

自己採点結果

途中退出をして試験問題を持ち帰られなかったため、正確な自己採点はできませんが、

・AM試験:正答率70%(体感)

・PM試験:正答率80%(体感)

⇒合計正答率75%(体感)

というような感覚でした。 ※あくまで体感の為、一切信憑性はありません (笑)

ともあれ、2025年8月22日(金)に公式HPで合格発表があります。

合否については後日、報告させていただきます。

(合格していますように・・・)

試験内容の振り返り

私は過去問を主軸に勉強をしていましたが、今回の試験も基本的には同じような出題が多かった印象です。

過去問のみでもしっかりやり込んでいれば十分合格点を取ることは可能であったと感じます。

しかし、一方で「あれ、こんな出題のされ方 今まであったっけ?」という問題も目にしました。

一部抜粋して紹介します。

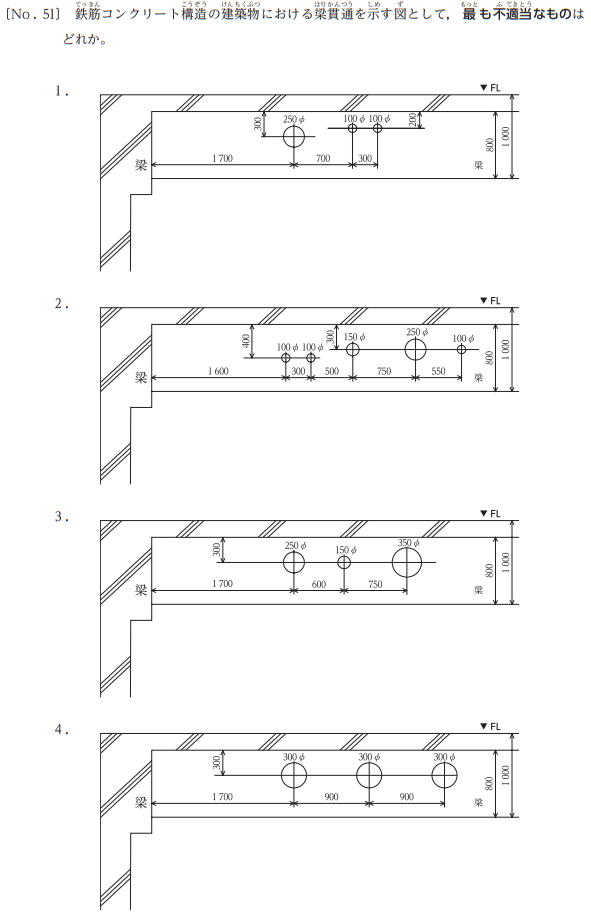

No. 51

出典:一般社団法人 建設業振興基金 施工管理技術検定

過去の受験状況・検定問題・合格基準

検定問題・選択肢 電気工事施工管理技術検定 1級 第一次検定 (令和7年度)

https://www.fcip-shiken.jp/pdf/r07_1dg_mondai.pdf

梁貫通孔の問題はよく目にしますが、図の選択肢の中から不適当な問題を選ぶものは、私が解いていた過去問の範囲では出題がなく、初めて目にしました。

・柱面から梁せい×1.5倍の位置は避ける

・梁の上下1/3を避ける

・貫通孔同士の中心間隔は、両孔径の平均値の3倍以上

などのルールがあります。

梁貫通孔の基準自体は頻出問題ですが、これらのルールをしっかり理解していないと回答できない問題でした。

※正答は『③』です。

私は、しっかり理解できていませんでしたが、うっすらの記憶でなんとか正答することができました。

浅い理解では、得意な問題範囲でも出題方法が変わった際に足元がすくわれる可能性があるので注意をしましょう。

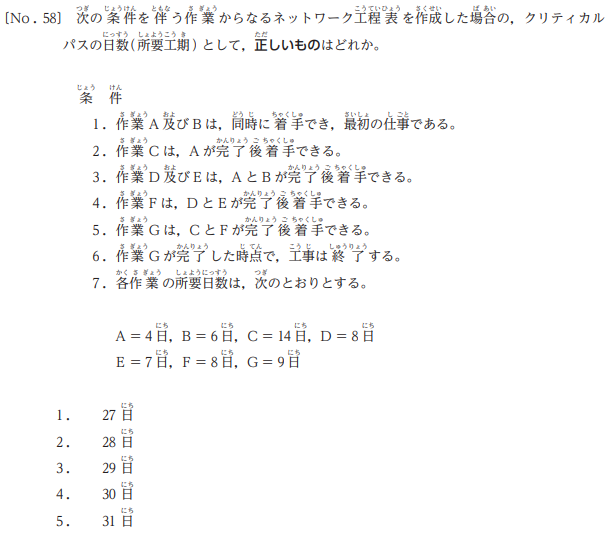

No. 58

出典:一般社団法人 建設業振興基金 施工管理技術検定

過去の受験状況・検定問題・合格基準

検定問題・選択肢 電気工事施工管理技術検定 1級 第一次検定 (令和7年度)

https://www.fcip-shiken.jp/pdf/r07_1dg_mondai.pdf

頻出のネットワーク工程表の問題です。

しかし、元からネットワーク工程表の図が用意されておらず、問題文から自分でネットワーク工程表を書きだす必要があります。

工事担任者(総合通信)の試験では、このように自分で図を描き起こす問題がたびたび出題されるため、私は何とか対処することができました。

しかし、電気工事施工管理検定では、出題数が少ない(私が対策した過去問の範囲では出題無し)ため、困惑された受験生は多くいらっしゃったのではないでしょうか。

※正答は『⑤』です。

最近の出題傾向として、今まで出題されてきた問題に対し、より深い理解をしていることを求められるような出題が増えている実感があります。

過去問で対策している際に、見たことがある問題文だからと、内容の理解を怠ってはいませんか?

最短で合格点に達する対策をするためには優先度は落ちてしまいますが、問題文の内容も時間が許す限り理解に努めましょう。

振り返り総括

試験の問題の難易度自体は例年通りの印象でした。

まだ過去問のみの対策で、一次検定の合格は可能であると感じました。

一部難化したような出題もありましたが、施工管理検定は、数多くの問題から自分の得意な分野を選択して解答することができるため(一部の問題群)、難しい問題は回答を避け、別の簡単な問題に切り替えるという柔軟な対応ができます。

得意分野に絞って勉強することも大事な作戦の一つですが、得意分野の出題が難しかった際に、他分野の優しい問題から点数を拾うというセカンドプランを用意しておくと、より安定して合格点をとれると思います。

(私は鉄道会社を経験しているので、鉄道関係の問題をセカンドプランとしていました(笑))

まとめ

以上、1級電気工事施工管理技士(一次検定)の受験の感想でした。

手ごたえは十分でしたが、結果が出るまで安心することはできません・・・

8/22(金)の合格発表のときに『合格』の文字を目にできることを祈っています。

これから受験される方、応援しています!